「荀彧の人となりは美丈夫だった。」《荀彧伝》

禰衡は才能を嵩にきて傲慢な態度をとり、だれかのコネで仕官しようとはしなかった。「ある人が訊ねた。『曹公・荀令君・趙盪寇の才能は、みな世を覆い尽くすほどじゃないか?』禰衡は、曹公はさほど有能ではないと語り、さらに荀彧が風采に優れ、趙融が腹の大きいのに目をつけて言った。『文若は顔を借りて弔問をさせるといい。稚長は廚房を仕切って客人を接待させるといい。』その意味は、荀彧の取り柄は顔だけ、趙融は肉の食い過ぎだというのである。」《荀彧伝》

「潘勖が荀彧のために碑文を書き、『ひいでた姿にすぐれた顔』と荀彧を称えている。」《荀彧伝》

「周瑜は成長すると姿貌の持ち主になった。」《周瑜伝》

うーん、これだけっぽい。

「何晏は根っからのナルシシストで、白粉を手放すことはなく、歩くときも自分の影を見ていた。」《曹真伝》

「何晏は婦人服の着用を好んだ。」《曹真伝集解》

「潘岳は言葉にならぬほど容姿に優れ、ミステリアスな雰囲気を漂わせていた。若いころ、パチンコを携えて洛陽の道を歩いていると、すれ違った女たちは、みながみな手を取り合って彼の周りを取り囲んだ。」《世説新語》

不器量

- 龐統

- 張松

-

二人とも『演義』では不器量だったと書かれてますが、史書にはとくに記載はないようです。

- 譙周

-

「身の丈八尺、素朴な風貌であった。」《譙周伝》

「譙周が初めて諸葛亮にお目見えしたとき、左右の者たちはみな笑った。(譙周が)退出すると、担当者が笑った者を追及したいと願い出たが、諸葛亮は言った。『私でさえ我慢できなかったくらいだから、左右の者どもならなおさらだ。』」《譙周伝》

- 左思

-

「左太沖はひどく不細工で、潘岳をまねて遊びに出たところ、ばばあどもが群れをなして一斉に唾を吐きかけたので、しょげかえって帰宅した。」《世説新語》

別項「眉目秀麗」の潘岳を参照のこと。『世説新語』は、この二人のエピソードを並べて紹介している。

超人的能力

- 虞翻

-

山越討伐のとき、孫策が山中で部下とはぐれたので、虞翻は彼と二人で草原を歩いて抜けた。「平地に出ると孫策を馬に乗せた。孫策『卿には馬がないがどうする?』、虞翻『虞翻は歩行が得意で、一日二百里でも大丈夫です。征討に参加して以来、兵卒のうち虞翻に敵う者はおりませんでした。試しに明府は馬を走らせてご覧なさい。虞翻は大またで歩いて付いていきますよ。』」

二百里はおよそ80キロメートル。1日に10時間歩いたとしても時速8キロに相当する。

- 韓寿

-

美丈夫であった韓寿は、上司である賈充の娘と恋仲になった。「そこで(賈家の)侍女に言づてを頼み、日時を約束して彼女の部屋へ行って泊まりこんだ。韓寿の身軽さは常人の域を超越しており、垣根を飛び越えて入ったので家の者も気付かなかった。それから賈充は、娘が熱心におめかしするようになり、大層うきうきしている様子に気が付いた。(略)盗賊がいるようだと言って、使用人に垣根を調べさせたところ、使用人が帰ってきて言うには『とくに異常はありません。ただ東北の隅に足跡がありましたが、垣根が高いので人間では越えられませんね』とのこと。賈充が娘に付けた侍女たちを呼んで問いただすと、(侍女たちは)事実を白状した。賈充は例の一件を伏せたまま、娘を韓寿に嫁がせた。」《世説新語》

賈充はむろん賈逵の子、韓寿は韓曁の曾孫にあたる。どこか平安貴族の逢い引きを思わせる話。

美女

- 孫寿

-

「孫寿は美貌の持ち主であったうえ媚態を作るのがうまかった。哀しげに眉をひそめ、目の下には涙をこぼしたように白粉を落とし、髷を片方にくずし、歩くときは腰をくねくね、虫歯をこらえるような笑い方をした。そうして魅惑するのだった。」《後漢書梁冀伝》

外戚として権勢をふるった後漢の大将軍梁冀の妻。

- 甄皇后

-

「太祖が鄴を陥落させたとき、文帝は真っ先に袁尚の役所に入っていった。ざんばら髪で顔は垢だらけ、涙を流しながら袁紹の妻劉氏の後ろに隠れている婦人を見付け、文帝が訊ねると、『これは袁煕の妻です』とのことだった。髪を束ね上げて布で顔を拭いてやると、容姿は絶妙であった。立ち去ったあと、劉氏は后に告げた。『死なずに済みそうだよ!』」《甄皇后伝》

「甄」の音はケン。この字が呉の孫堅の諱を避けてシンと読まれるようになったのは、政治・文化の中心が呉に移った南朝以降の時代です。

醜女

- 黄氏(諸葛亮妻)

-

黄承彦は諸葛亮に告げた。「『君は嫁探しをしているそうだね。私に醜い娘がおってね、白髪頭で色黒なんだが、才知はつれあいとして釣り合うと思うんだ。』諸葛亮が承諾すると、(気が変わらないうちに)すぐさま娘を車に載せて諸葛亮に送りつけた。当時の人々は笑いぐさにして、郷里ではことわざを作った。『孔明の嫁取りやっちゃあいけない、阿承の醜女がやってくる。』」《諸葛亮伝》

- 阮氏(許允妻)

-

「許允の妻阮氏は賢明であったが醜かった。許允は初めて会ったとき愕然とし、挨拶が終わると、もう(新婦の部屋へは)入ろうとしなかった。妻が侍女に様子を見させると、『桓という姓のお客様がお越しです』と言った。妻は『それはきっと桓範さまが部屋に入るよう勧めに来てくれているのでしょう』と言った。桓範に促されて許允が入ってきたが、すぐに(部屋を出ようと)立ち上がる。妻が袖を引いて呼び留めると、許允は振り返って言う。『婦人には四つの徳がある。卿はいくつ備えているのかな?』妻は言った。『新婦に欠けているのは容姿だけです。士人には百の行いがあるそうですが、君はいくつ備えておいでですか?』許允は言った。『全てだ。』妻が言う。『士人の百行は徳を第一としますが、君は色好みをして徳を好まないようですね。どうして全て備わっていると言えるでしょう?』許允は恥じらいを見せ、そして彼女の非凡さを知り、最後は仲睦まじくなった。」《夏侯玄伝》

こんないい味出してるのに、あんまり他の三国系サイトでは見かけない。阮氏いいなぁ。こんなおヨメさんいるといいなぁ。

その他

- 蔡邕

-

蔡邕は董卓のもとを逃れようと思い、従弟の蔡谷に相談した。「蔡谷が『貴君の姿形は人並み外れていて、出かけるたびに見物人が密集します。それでも身を隠すというのも難しいことではありませんか!』と言うので、蔡邕は取り止めた。」《後漢書蔡邕伝》

蔡邕を見るために見物人が集まるというのもすごい。風貌が目立つので逃亡を諦めるというのは、後漢の李通の父李守にも見える話。李守は身の丈が九尺もあったという。

- 司馬懿

- 劉備

- 馬良

- 留賛

- 鄭小同

- 諸葛亮

- 馬騰

- 司馬師

- 張昭

李典は水軍大将なんだってば!

だーかーらー! 李典は水軍大将なんだってば! だれも指摘しないようなのであえて言っちゃいます。もし光栄の次回作で李典の水軍能力が高くなってたら私のおかげだと思ってください(んなこたーない)。

まず、李典を輩出した李氏一門についておさらい。李典の本籍地は山陽郡鉅野。しかし従父の李乾はどういうわけか、一族を引きつれて済陰郡乗氏に住まいしていた。とにかく勢力の大きな豪族だったらしく、のちに李典が鄴に移住させた一族や小作人は合計3000余戸もあったという。『後漢書』郡国志によると山陽郡の戸数が約11万、おとなり済陰郡が約13万余だったから、かなりの規模だったことが分かる。ましてや鉅野・乗氏といった県レベルで見ると、石を投げれば李家の人に当たるというくらい多かったんじゃないかな(もし県が1万戸だとすれば約30%が李家関係者になる。全世帯がその県内に住んでいれば、だけど)。

まず、李典を輩出した李氏一門についておさらい。李典の本籍地は山陽郡鉅野。しかし従父の李乾はどういうわけか、一族を引きつれて済陰郡乗氏に住まいしていた。とにかく勢力の大きな豪族だったらしく、のちに李典が鄴に移住させた一族や小作人は合計3000余戸もあったという。『後漢書』郡国志によると山陽郡の戸数が約11万、おとなり済陰郡が約13万余だったから、かなりの規模だったことが分かる。ましてや鉅野・乗氏といった県レベルで見ると、石を投げれば李家の人に当たるというくらい多かったんじゃないかな(もし県が1万戸だとすれば約30%が李家関係者になる。全世帯がその県内に住んでいれば、だけど)。

曹操と争っていた呂布が乗氏に駐屯していたとき、李進という人が呂布に攻撃をかけて山陽に追放したそうである。まあ李典の一族だとみて差し支えないと思う。あの曹操でさえ歯が立たなかった呂布軍を、一豪族があっさり駆逐してしまったわけだから、この李一族の勢力がいかに大きかったかが窺える話じゃないですか。それに呂布に味方した治中従事李封や、若き日の満寵にこらしめられた李朔も同族だったとすれば…。(このあたりの事情は李典ファンクラブが詳しい)

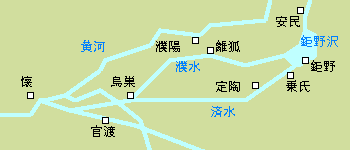

どうしてここまで大きな勢力になっていったのか。ただ何も考えず本業(農業のことですよ)に精を出したり、官吏になったりするだけでは、そう大きくはならない。ずばり、商いによって李家を発展させたと言っていいでしょう。そこで、地図を見てみる。本籍地の鉅野にしても、一族の出張所ともいえる乗氏にしても、水際にあることに気づく。鉅野は有名な鉅野沢(大野沢)のほとりにあり、乗氏は済水の川辺にあり、その済水は鉅野沢に注いでいるのだから、鉅野と乗氏とは陸路を使わず船だけで往来することができるわけ。そうすると、どうも李氏一族は水運業を営んでいたんじゃないかという気がしてくる。だから、李典の一族は水軍の運用が得意だったんじゃないかと見られるわけ。

李乾が亡くなると李整がその跡を継ぎ、李整が亡くなると李典がその跡を継ぎました。曹操は李典を離狐太守に任じます。それが官渡決戦の直前。離狐郡は済陰郡から分割されたもので、濮水のほとりにありました。その濮水は鉅野沢に注いでいます。またしても鉅野沢か! そう、その通り。離狐城は鉅野沢から烏巣を結ぶ濮水ライン上にあり、その延長線上には官渡があります。なぜ官渡決戦をひかえた曹操は鉅野沢に縁のふかい李典を太守に任命したのか…。その答えが見えてくるような感じがしませんか? 要するに、李典は鉅野沢や済水・濮水流域の地理に詳しい、だから、その知識を活かすべく補給係に任命したというわけです。

官渡決戦で袁紹が敗北すると、李典は安民への駐屯を命じられます。もう離狐太守としてなすべき仕事がなくなったということでしょう。東平国安民は済水にのって鉅野沢を下ったところにあります。またしても鉅野沢か! ええ、また鉅野沢です。李典に与えられた新しい仕事は、黄河を渡って黎陽攻撃にあたっている曹操軍へ、船で食糧を送り届けることでした。水上輸送なら任せとけ、それが李典です。黄河に陣取っていた袁家の部将高蕃を打ち破り、みごと輸送の任務を果たしたのでした。

しかし、水軍大将としての李典の活躍はここまで。なぜかというと、その後の曹操軍の最前線は、李氏一族が得意とした鉅野沢を中心とする済水・濮水といった水域から遠く離れたところまで広がっていたからです(北は壺関、南は合肥)。そんなわけで李氏は水上部隊から陸上部隊へと転身したのでした。ちゃんちゃん!

魏略を考える

『魏略』は魚豢が著し、『典略』の一部を構成するものと考えられ、『三国志』中でもしばしば裴松之が引用している史書である。

成立時期

『三国志』中で裴注に引く最も新しい『魏略』の記事は、甘露二年(二五七)、諸葛誕の謀叛を鎮圧するため高貴郷公曹髦が親征したさい、賈逵の祠を掃き清めよと詔勅を下したというものである(賈逵伝)。これより三年前の夏侯玄事件や斉王曹芳廃位などでも頻繁に引用されているが、甘露二年以降はばったりと引用されなくなっており、おそらく『魏略』はこの歳か、以降そう遠くない時期を最後に筆を措かれているのだろう。

甘露二年といえば斉王曹芳が廃されてまもなくのころで、諸葛亮や司馬懿が世を去って大分時間が経っているが、その一方、劉禅が降服して司馬昭が王位に就く以前でもある。裴注に引く『魏略』では司馬懿を司馬宣王と呼んでいるが、これはおそらく裴松之が引用にあたって改めたものだろう。司馬昭は司馬大将軍と呼ばれている。

特徴

まず成立時期から判断して晋の諱を避ける必要がなかったことになる。たとえば裴潜伝注に引く李義伝には「李義の字は孝懿」とあり、明帝紀注には「宣王は京師で変事が起こったのではと疑った」とあり、同じく明帝紀注には「将軍郝昭に陳倉城を築かせた」とある。ところが驚いたことに魚豢は魏の諱も避けていない。王朗伝注に引く儒宗伝に「よく筆を操る者は十人に満たず」とあり、常林伝に引く吉茂伝に「吉茂は髦士である」とある。後者の場合、当該箇所を書き上げたのちに曹髦が即位したとも考えられるが、前者に至ってはまったく不可解としか言いようがない。

また別稿で取り上げているが、しばしば名字を併称していることも特徴の一つに挙げられる。諸葛亮伝の陳寿本文にも「徐庶元直」が見えるが、『魏略』には徐庶の伝が立てられている上、諸葛亮の伝も立てられていたらしいことを勘案すると、陳寿が『魏略』に「徐庶元直」とあったのをそのままの形で転載した可能性も高い。

記述はかなり具体的で、とくに人物の動作にリアリティが強く感じられる。たとえば諸葛亮が来襲した際の陳倉での郝昭の防戦ぶり、曹操が実家に追い返した丁夫人を迎えに行く場面、游楚が参朝して大声で諾と答えたこと、王象が恩人の赦免を願って文帝の裾を引っ張ったこと、鍾繇の甥を斬首して謝罪する龐悳、幼くして父を亡くした曹幹が兄の曹丕を阿翁と呼んだことなどなど…。その人物の顔つき、一挙手一投足を目の当たりにするかのような強力な描写は、数え上げれば切りがない。

魚豢は文献史料よりはむしろ生身の証言を重視したらしい。彼は実際『魏略』に立伝した鮑出や隗禧と直接会っている。人物をいきいきと描写することに成功したのもそのためだろう。ただしその手法は、遠く離れた土地や時代の出来事を記録するには向いておらず、伝聞に伝聞を重ねた結果、誤った記録が残される可能性もある。『魏略』は朝廷内の派閥闘争や関中軍閥の動向に詳しいが、おそらくそうした制限のために題材を絞らざるを得なかったのではないか。

名字併称の実例

とりあえず気付いた分だけ。『華陽国志』では数え切れないほど多い。

- 漢書鮑宣伝

- 栗融客卿 禽慶子夏 蘇章遊卿 曹竟子期

- 後漢書孔融伝

- 脂習元升

- 後漢書文苑列伝王隆伝

- 史岑子孝

- 後漢書文苑列伝蘇順伝

- 曹衆伯師

- 後漢書逸民列伝周党伝

- 譚賢伯升 殷謨君長

- 魏志王粛伝注引魏略

- 厳苞文通

- 魏志徐邈伝

- 韓観曼遊

- 魏志楊阜伝注引魏略

- 尹奉次曾 趙昂偉章

- 魏志鄧艾伝注引世語

- 郭誕元奕

- 蜀志諸葛亮伝

- 徐庶元直

- 蜀志楊戯伝

- 程祁公弘 楊太季儒 張表伯達

- 華陽国志巴志

- 呉資元約 李盛仲和

- 華陽国志劉先主志

- 関羽雲長 張飛益徳 陳登元龍

- 華陽国志先賢士女総讃

- 陳実盛先

魏公卿上尊号奏

曹丕は父曹操の死後魏王に即位したが、延康元年(二二〇)冬十月、漢・魏の群臣が、漢帝からの禅譲を受けるべきと列名で奏上した。文書はたびたび交わされたが、そのうち十月二十七日に群臣が奏上したものに、冒頭「臣どもは詔書を拝読いたし、悲嘆はいよいよ激しくなっております」(ちくま訳)と始まるものがある。裴松之が注に引く『献帝伝』では列名を省略しているが、『三国志集解』によると『隷釈』および『金石萃編』によってそれを復元できるという。ここに記す。パーレン内は比定される人物の姓名。

- 相国・安楽郷侯、臣歆(華歆)

- 太尉・都亭侯、臣詡(賈詡)

- 御史大夫・安陵亭侯、臣朗(王朗)

- 使持節・行都督督軍・車騎将軍・■■、臣仁(曹仁)

- 輔国将軍・清苑郷侯、臣若(劉若)

- 虎牙将軍・南昌亭侯、臣輔(鮮于輔)

- 軽車将軍・都亭侯、臣忠(王忠)

- 冠軍将軍・好畤郷侯、臣秋(楊秋)

- 渡遼将軍・都亭侯、臣柔(閻柔)

- 衛将軍・国明亭侯、臣洪(曹洪)

- 使持節・行都督督軍・鎮西将軍・東郷侯、臣真(曹真)

- 使持節・行都督督軍・領揚州刺史・征東将軍・安陽郷侯、臣休(曹休)

- 使持節・行都督督軍・征南将軍・平陵亭侯、臣尚(夏侯尚)

- 使持節・行都督督軍・徐州刺史・鎮東将軍・武安郷侯、臣霸(臧霸)

- 使持節・左将軍・中郷侯、臣郃(張郃)

- 使持節・右将軍・建郷侯、臣晃(徐晃)

- 使持節・前将軍・都郷侯、臣遼(張遼)

- 使持節・後将軍・華郷侯、臣霊(朱霊)

- 匈奴南単于、臣泉(呼廚泉)

- 奉常、臣貞(邢貞)

- 郎中令、臣洽(和洽)

- 衛尉・安国亭侯、臣昱(程昱)

- 太僕、臣夔(何夔)

- 大理・東武亭侯、臣繇(鍾繇)

- 大農、臣霸(袁霸)

- 少府、臣林(常林)

- 督軍御史・将作大匠・千秋亭侯、臣照(董昭)

- 中領軍・中陽郷侯、臣楙(夏侯楙?)

- 中護軍、臣陟(?)

- 屯騎校尉・都亭侯、臣祖(郭祖?)

- 長水校尉・関内侯、臣淩(戴陵)

- 歩兵校尉・関内侯、臣福(任福?)

- 射声校尉・関内侯、臣質(?)

- 振威将軍・湟郷亭侯、臣題(?)

- 征虜将軍・都亭侯、臣触(焦触?)

- 振武将軍・尉猛亭侯、臣当(?)

- 忠義将軍・楽郷亭侯、臣生(?)

- 建節将軍・平楽亭侯、臣圃(閻圃)

- 安衆将軍・元就亭侯、臣神(?)

- 翼衛将軍・都亭侯、臣衢(趙衢?)

- 討夷将軍・成遷亭侯、臣慎(?)

- 懐遠将軍・関内侯、臣巽(傅巽)

- 綏辺将軍・常楽亭侯、臣俊(李俊?)

- 安夷将軍・高梁亭侯、臣昺(?)

- 奮武将軍・長安亭侯、臣豊(?)

- 武衛将軍・安昌亭侯、臣褚(許褚)

この列名は、そのまま当時の諸士の序列を反映したものと考えられる。

まず筆頭に三公が名を連ねるが、いずれも漢朝ではなく魏王の私官で、相国は司徒をより尊んだもの、御史大夫は司空に相当する。このとき華歆の地位は賈詡を上回っていたのであるが、のちに逆転したのは、華歆が漢魏交代にあたって漢朝を追慕したのが勅勘に触れたためだろう。

つづいて三公にならぶとされる車騎将軍として曹仁の名が挙がる。使持節というのは二千石以下の官吏(ほとんど全て!)を独断で処刑できる権限で、これは本来同格であるべき他の将軍を統率できる立場にあったことを示している。また都督督軍は御史中丞から派生した役職で、州兵を指揮する権限があったようだ。いわば方面軍司令にあたる。彼が都督したのは荊州・揚州・益州兵である。京師の守護にあたる車騎将軍と、地方の軍勢を統括する都督督軍を兼任したことから見ても、曹氏一門のなかでは、この曹仁が別格と言えるほど高い地位と大きな権力を有していたことがわかる。

三公にならぶ将軍といえば大将軍・驃騎将軍・車騎将軍・衛将軍の四者であるが、衛将軍の曹洪は車騎将軍の直後でなく、後述する雑号将軍の下に署名しており、車騎将軍からだいぶ格が落ちるのは意外の感がある。また曹洪は使持節や行都督督軍などの権限を与えられておらず、高い地位ではあるが、あまり強い政治力を有してはいなかったようだ。彼の品行に問題が多かったためだろうか。

これにつづくのはいわゆる四征・四鎮将軍である。四人のうち三人は曹・夏侯両氏の出自であるが、ひとり異姓の臧霸が混ざっており、彼の地位が意外にも高かったことを窺わせる。いずれも使持節・行都督督軍の資格を有し、名実ともに地方の重鎮になっていたことだろう。漢代において四征・四鎮は一介の雑号将軍に過ぎなかったが、魏国は都督督軍の権限との関係を固定して、称号通りの方面軍司令に進化させ、四方将軍を上回る高い地位に昇らせている。征東・征南が鎮西・鎮東にはさまれ、征南が征東・鎮東にはさまれており、征・鎮の文字の違いや方角によって格差が出ることはないようだ。ここでの署名順は曹氏における嫡庶の序列に従ったものだろう。

左右前後の四方将軍。漢中戦線で夏侯淵が戦死したとき、徐晃をさしおいて張郃がその代理を務めているので、彼が徐晃の上位にあったことは確実である。ただ陳蘭討伐のとき張郃を指揮した張遼がその下位にいるのは納得しがたい。あるいはこの署名順は各人の位の上下を示すものでなく、単に左右前後の語順に沿ったものなのだろうか。四人いずれも使持節の資格を持ちながらも都督督軍の資格を持たない。殷署・朱蓋といった他の将軍を統率することはあっても、州兵を統率することはできなかったということになる。なお一般にその名を知られていない朱霊が張遼らと肩を並べていることに注目したい。

ここで意外な名が挙がる。匈奴南単于の呼廚泉。ちょうど四年前、本国を右賢王去卑に委ねて魏に上ったところだった。このとき魏に与して漢朝に威圧を加えた功績が報われたのか、その後、匈奴の勢力は強大になり、ついに甥の子劉淵が晋をくつがえすにいたる。彼の署名から単于号の位階を知ることができる。

ここからは二員を欠く九卿が居並ぶ。奉常は太常、郎中令は光禄勲の異名で、衛尉とともに太尉に属する。太僕は、廷尉の異名である大理、ここに挙げられていない大鴻臚とともに司徒に属する。ここに挙げられていない宗正、大司農の異名である大農、そして少府の三卿は司空に属する。この順序は『続漢書』百官志と一致している。そのまま身分の高下を現していると考えてよいだろう。華歆・王朗と肩を並べるべき鍾繇がここに署名しているのが目を引くが、これは前年の魏諷の乱に連坐して降格されたものである。しかし、それ以前にも鍾繇は大理から一躍相国に昇っており、大理の官は位階とは別の基準で重視されていたらしい。

九卿につぐ将作大匠の董昭が名を連ねているが、本伝では督軍御史になったことは記されない。彼のあとには中領軍・中護軍、それに五校と近衛兵の統率者がつづく。

あとは全て雑号将軍である。衛将軍のうえの雑号将軍は漢朝の将軍、最後に連なるのは魏国の将軍。同じ雑号将軍でも直臣か陪臣かの違いでこれだけの差がつくのである。それを踏まえれば、格を落として魏国の将軍号を受けるというのは、それなりの信念が必要だし、それが魏国への忠誠の証へと直結しただろうと言える。夏侯惇は漢の伏波将軍だったが、自ら請願して魏の前将軍にしてもらっている。これは正しい選択だったといえる。なにしろここに列名する魏の公卿・将軍たちは、この後もその官職にあって活躍ぶりを見せているが、漢朝の将軍たちは史書から姿を消してしまうのだ。この四十人余りが名を連ねるというだけの一つの記録が、漢から魏への政権移譲にともない、一方は没落し、一方は興隆する公卿・将軍たちの未来を暗示しているのである。

三国の名将たち

近ごろ、張遼・楽進・于禁・張郃・徐晃の5人の人気がとても高いようです。その理由はやはり「于禁は張遼・楽進・張郃・徐晃とともに名将であった」(ちくま訳)と『于禁伝』に記され、その「名将」という言葉がいろいろな想像力をかきたてるからではないでしょうか。

しかし、その「名将」という言葉がどれだけの重みを持つか、あらためて認識しておかないと、言葉から受ける印象だけが一人歩きしてしまいかねません。そこで三国時代を前後して「名将」と呼ばれた人物を取り上げてみたいと思います。といっても簡単な方法で、中央研究院【漢籍電子文献】で「名将」という語句を検索しただけです。

- 皇甫規・張奐・段熲

- 『後漢書』列伝五十一に「皇甫・張・段は出征して名将と号され…」とあり、同書の『皇甫規伝』に「皇甫規は名将となったが、日ごろから驕り高ぶることはなかった」とあります。この3人は西方の異民族と戦って功績を挙げた武将たちで、まさに名将といった風格がありますね。

- 顔良・文醜

- 白馬の戦いに先立って、孔融は「顔良・文醜の勇猛さといったら三軍の頂点だ。これが軍の統率にあたっているのだから、勝つことは難しいだろう」と歎いています。ところが顔良は関羽に突き殺され、文醜は囮の輜重隊に飛びついて殺されました。『武帝紀』に「顔良・文醜はいずれも袁紹の名将であったが、二度の戦闘で両人とも倒した。袁紹の軍はふるえおののいた」(ちくま訳)とあります。

- 関羽

- 魏の文帝曹丕が即位したとき、劉備が呉に出征するかどうかを諮問したことがあります。そのとき多くの人々が「蜀は小国に過ぎません。名将は関羽だけです。関羽は死に軍は撃ち破られ、国内は心配と恐れを抱いております。二度と出撃する機会はありますまい」(ちくま訳)と意見しています。その予測は劉曄が反論したように外れましたが、関羽は名将であると魏の人々が考えていたことがわかりますね。この記述は『劉曄伝』にあります。

- 張遼・楽進・于禁・張郃・徐晃

- 陳寿が『于禁伝』で5人を「名将」と記述するほか、『張郃伝』によると、漢中で夏侯淵が戦死したとき、司馬の郭淮が「張将軍は国家の名将であり、劉備に恐れられている。今日事態は急迫している。張将軍でなければおちつかせることはできぬ」(ちくま訳)と主張し、漢中軍の指揮を委ねるよう諸将を説得したとあります。このとき漢中には徐晃もおりましたが、張郃のほうが一枚上手だったようです。

- 文稷

- 文稷という名前は、おそらくほとんどの人にとって初耳ではないでしょうか。実は淮南で叛服を繰り返した文欽の父親なのです。『毌丘倹伝』の注にこうあります。「文欽は字を仲若といい、譙郡の人である。父の文稷は、建安年間に騎将となったが、武勇の持主であった。文欽は若くして名将の子として、勇武の才を評価された。魏諷が反乱したとき、文欽は魏諷とつらなる言辞を吐いていた罪にかかり、投獄され、数百もの笞を打たれたが、これは死刑に該当した。太祖は文稷の功を考慮して彼を赦した」(ちくま訳)。死罪相当の子供が赦免されるくらいだから、よほど功績があったのでしょう。ところが事跡は全く伝わっていません。

- 楊懐・高沛

- この2人も、張遼や関羽に比べて見劣りがする感じです。しかし2人を劉璋配下の名将と評価しているのは、かの龐統です。「楊懐、高沛といった劉璋の名将は、おのおの強力な軍をたのみとして、関頭(白水関)にたてこもり守備にあたっております。聞くところによれば、何度も文書を送って劉璋を諫め、将軍を荊州帰還の途に上らせよ、と述べているそうです」(ちくま訳)。これが『龐統伝』に記載されている龐統の言葉です。ご存じの通り、この2人は劉備に呼び出されて殺されてしまいました。

- 諸葛瑾・歩騭・陸遜・朱然

- これは『朱然伝』の記述によります。「諸葛瑾の息子の諸葛融や歩騭の息子の歩協らも、それぞれに父親の任を継いでいたが、孫権は、特に朱然に彼らを纏めて総指揮にあたらせた。陸遜も死去してしまうと、功臣名将たちの中で生き残っているのは朱然だけとなり、彼に対する篤い礼遇は他に並ぶものもなかった」(ちくま訳)という記述からは、もちろん朱然・陸遜が名将であったと読みとれますが、「陸遜も死去してしまった」と言っているので、すでに亡くなってしまった名将として諸葛瑾・歩騭もその中に含まれていると理解できます。

- 朱績・留平

- 朱績は施績ともいい、朱然の子です。『鍾離牧伝』の注によると、呉の唐盛という人物が、ある場所に城を築くべきかどうかについて鍾離牧の子鍾離徇と議論したとき、「施績・留平といった智略を備えた名将たちがその地を通りながら、誰もそこに城を築くべきだといっていない」(ちくま訳)と主張したといいます。なお、この「智略を備えた名将」に関連する表現として、『朱桓伝』に載せる朱桓の発言「曹休はもともと皇族だということで重任を受けているにすぎず、智と勇とをそなえた立派な部将などではありません(原文では「非智勇名将」)」(ちくま訳)があります。

- 陸禕

- 陸禕というのは陸凱の子です。『陸凱伝』に華覈が陸禕を推薦した上表文が記載されています。いわく、「夏口の地は、敵方の攻撃の集中してくる場所であって、名将を選んでこの地の守りに当らせねばなりません。臣がひそかに思いみまするに、陸禕以上の適任者はございません」。いささか褒めすぎの感はありますが、陸禕を名将と呼ぶ人はあったわけです。この人、父の陸凱が皇帝孫皓に憎まれていたため、父の没後すぐさま建安に強制移住させられ、実力を発揮しないまま亡くなりました。

- 朱異

- 諸葛誕が魏に対して淮南で反乱を起こしたとき、呉の孫綝が軍勢を催して救援しました。孫綝は朱異に三万人を預け、命懸けの戦いをさせようとしましたが、朱異は命令を拒否します。そこで孫綝は朱異を斬首したのですが、けっきょく諸葛誕を救出することができず、「自ら名将を殺戮した」ので人々の怨みを買ったそうです。その経緯は『孫綝伝』に載っています。孫綝に殺された名将というのはもちろん朱異を指しています。朱異は朱桓の子です。

- 張政

- この人もあまり知られていないと思います。なにしろ『三国志』には彼の名が現れないのですから。『晋書杜預伝』によると、杜預は出陣して西陵督張政を大撃破しましたが、張政は「呉の名将」で、要害を拠点にしていたのに、防備を怠って敗北したことを恥ずかしく思い、呉帝孫皓には敗戦理由を事実通りに報告しなかったとあります。ずいぶんいい加減な「名将」ですね。

- 周魴・賀斉

- 周魴は魏の曹休を騙し討ちにしたことで有名な人物です。彼を「名将」と評価しているのは『三国志』ではなく、子の周処の伝を載せる『晋書』です。晋朝の臣下たちは周処の剛直な人柄を恐れていました。そこで、氐族の斉万年が反乱を起こしたとき、「周処は呉の名将の子息で、忠義激烈、豪毅果断です」とわざと褒め称え、彼を鎮定軍の指揮官に推薦して、体よく朝廷から追い出したのでした。同じく賀斉も『晋書』で「名将」と称えられています。『晋書賀循伝』に「曾祖父賀斉は呉に仕えて名将となった」とあります。

以上、三国時代に前後して「名将」と呼ばれた人物を取り上げてみましたが、どうも「名将」と呼ばれる基準がよくわからないです。そう呼ばれた記録がある人物だけを取り出したせいかも知れません。しかし、関羽を挙げているのに張飛を挙げなかったり、諸葛瑾や陸遜を挙げて諸葛亮や司馬懿を挙げないなど、たまたまそう呼ばれたという記録がないんだ、というだけでは説明できないような気がします。

また文稷や楊懐・高沛といった、あまり官位の高そうにない人物が「名将」に数えられ、曹休のように一地方を一任された重臣が「智勇の名将ではない」と言われています。そうすると官位や職務の重要さは、「名将」と呼ばれるかどうかの基準にはならないようです。また顔良や文稷、楊懐、張政など、実績のともなわない(少なくとも記録に残らない程度の実績です)部将も「名将」と呼ばれているので、能力によって決まるわけでもなさそうな感じです。

結局、「名将」というのがどういう基準でそう呼ばれるのか、どういう扱いを受けたのか、まるでわからないんですね。ということは、「名将」と呼ばれたという事実からは、その人物がどういう存在なのかを窺い知ることはできないということになります。そのことは、「名将」と呼ばれた共通点があるからといって張政と陸遜を同列には扱えないことからわかると思います。張遼や于禁たちについても、いくらか割り引いて考える必要があるかも知れません。

成都政権と漢中府

漢中府とは

諸葛亮は丞相・録尚書事・司隷校尉(益州牧)を兼務し、その実権は後主劉禅を凌いでいた。事実上の蜀の君主であり、外交・財政・軍事・人事・司法の全てにおいて彼の意のままとなっていた。その諸葛亮が陣没したのち、蔣琬が後を継いだと一般的には考えられている。しかし蔣琬はただ大将軍・録尚書事・益州刺史に任命されたに過ぎず、丞相としての職務を受け継ぐことが可能な官職を与えられていないのである。にもかかわらず、督農楊敏が前任者と同じ振る舞いを蔣琬に求めているのはどういうことであろうか。

国政の実権は確かに蔣琬が掌握していた。費禕伝に「蔣琬より費禕に至るまで、その身は外地に滞在していたけれども、国の恩賞・刑罰はすべてはるかに彼らに諮問して決定させ、その後で実施した」とある。本来なら皇帝の判断で決定すべきことでさえ、蔣琬らの意のままになっていたことがわかる。それが許される役職に就いていたわけではないが、蔣琬は国政に関与していたのである。重大な越権行為と言わねばならない。

ただし蔣琬自身には、積極的に国政を担当しようとする野心はなかったようである。蔣琬伝にも後主伝にも国政担当者としての彼の事績は記されていない。それどころか大将軍である彼の軍人としての事績さえも残っていない。辛うじて部下の姜維を涪城に駐屯させたこと、その翌年に費禕・姜維を北方に当たらせて、自らは涪城に駐屯したことが目に付くほどである。国政を掌握しながら事績が伝わらないのは、記述すべき目立った成果を挙げられなかったというよりは、むしろ彼自身がその権力を行使しないよう努めていたようにも思える。改めて蔣琬伝に目を通すと、何事かを成し遂げたという記述より、何事かを「しなかった」という記述が多いことに気付かされる。

蔣琬は荊州方面に兵を進めるべく計画を進めていたが、たまたま持病を発したため実現できず、涼州攻略を姜維に一任し、自らは後詰めとして涪城に駐屯したという。替わって費禕が録尚書事となり、後軍師から一気に大将軍に抜擢された。軍権を掌握した費禕の行動は、前任者とは対照的に積極的である。漢中諸軍を引き継いで間もなく、魏の曹爽が攻め寄せてきたが、鎮北将軍王平の奮戦を得て撃退している。彼自身は成都と漢中を往来することが専らであったが、頻繁に姜維を北方に進出させている。費禕自身は北伐作戦には懐疑的であったが、姜維ら強硬派軍人の突き上げにあって止むなく出兵を許したものであろう。費禕はその伝から優柔不断な性格を読みとることができ、姜維らの立場から見れば都合のよい傀儡と映ったに違いない。

その費禕は開府を許された翌年、魏から投降してきた郭循に殺害されてしまう。費禕とともに録尚書事となっていた姜維が実権を掌握する。以降、周知の通り外征に次ぐ外征で蜀の国力は急速に衰退していった。諸葛亮の没後、幕府が設置されたり廃止されたりしたが、蔣琬、費禕、姜維に至るまで連綿として続く漢中駐留軍の存在が浮かび上がる。あたかも一貫して幕府が存在し続けたかのようであった。そうした実質的幕府をここでは仮に漢中府と呼んでおくことにするが、漢中府はややもすれば北伐へと暴走し、それを憂慮した成都政権では、さまざまな手を打って事態を解決しようとしていた。

漢中府を抑制する蔣琬

丞相諸葛亮の存命時には問題とならなかったが、彼の没後、諸葛亮に属していた漢中府の軍人たちは成都への服従を拒絶したようである。はじめ蔣琬は成都で政務を執ろうとしたが、延煕元年(238)、どうしたわけか漢中に赴任して北伐作戦を開始せよとの勅命を受ける。これは第一に文字通り北伐を行うためであると同時に、第二に漢中府に制約を加える目的もあったのだろう。諸葛亮没後、漢中都督となっていたのは呉壱であるが、その呉壱が亡くなったのは建興十五年(237)、蔣琬が漢中に赴任するのはその翌年である。呉壱を継いで漢中都督に就任したのは王平だったが、このとき蔣琬の事務方に左遷されている。これらの経緯を見ると、王平が成都政権に必ずしも忠実でなかったため、蔣琬を在府させて制約を加えたものと考えられる。さらに翌年三月には蔣琬は大司馬となるが、それは彼の権威を高めるためであろう。

北伐の勅命を受けながら、蔣琬は一度も軍を起こそうとはしなかった。勅命に違ってまでも開戦に抵抗したのである。北伐強硬派の姜維は一軍を率いてしばしば北方に進出していたが、蔣琬は同五年正月に彼を南方の涪城に遷した。蔣琬は東下戦略を構想していたように考えられているが、それは同時に、姜維を南方に当てることにより北伐を不可能にしていた側面があった。このように蔣琬の漢中府の暴走を阻止せんとする威圧は多大なものがあった。漢中府の急進的北伐派にとって、彼の存在は目の上のこぶという他ない。ところがこうした状況を一変させる事件が起こる。

延煕五年(242)、後主劉禅は勅命を下し、蔣琬に涪城への転任を命じ、替わって費禕に漢中府の統率を委ねたのである。この勅命を受けて蔣琬は姜維の抜擢を訴えているが、姜維は強硬的な北伐主義者であることを想起すれば「言わされた」セリフと見なすべきだろう。この事件は、一向に北伐軍を起こそうとしない蔣琬を嫌った姜維らが、成都政権に圧力をかけて勅命を引き出したクーデターであると考えられる。蔣琬に引導を渡した勅使は他でもない姜維・費禕・馬忠の三人であり、これは詔勅そのものが姜維らの突き上げによって引き出されたものであることを暗示している。だから姜維らが「聖旨を説明する」のである。蔣琬更迭後、この三人は異例の昇進を遂げている。クーデターに関わっていたのはこの三人だけではないだろう。王平もまた漢中都督・鎮北将軍に復帰、昇進している。蜀は四鎮のうち三鎮をこのクーデター直後に任命しているのである。

また注目したいのは大赦令発令の頻繁さである。蔣琬の時代には二度の大赦令が出されたが、そのうち一度は諸葛亮の薨去に対応するもので、もう一度は皇后・太子が立てられるとともに年号も改められた年にあたり、いずれも大赦令が発せられるに相応の理由があった。ところが蔣琬更迭された翌月、早くも理由のない大赦令が出され、以後は乱発されるようになる。特に注意すべきなのは発令が漢中府の動きと連動していることである。二度目の大赦令は延煕九年(246)に費禕が成都に帰還した直後であり、三度目は同十二年に夏侯霸が来降した年に出され、同十四年に成都に帰還した費禕が再び漢中に赴任したとき四度目の大赦令が下され、以後は姜維が成都に帰還したり北伐を開始したりするたびに大赦令が出されている。言うまでもなく大赦令発令は皇帝の専権事項であり、それが漢中府の事情に合わせて行われている事態は、漢中府の意向が国政レヴェルまで浸透していたことを物語っている。

ニセクロさんの説によると、費禕が成都に帰還するのは中央高官の交替を監督するためであるという。そうすると大赦令は中央の人事刷新を期に発せられたことになる。なるほど費禕の時代に出された大赦令は、夏侯霸の来降を除けば、録尚書事の役職が蔣琬から費禕へ、尚書令への補任が董允から呂乂へ、呂乂から陳祗へと移行した年に当たっている。これは全く気付かなかった。以下の論考も若干見直す必要がある。

詔勅が下されて蔣琬が涪城に赴任することになると、涪城に左遷されていた姜維は輔漢将軍から鎮西大将軍へと昇進を遂げ、漢中に復帰した。費禕は尚書令から大将軍・録尚書事に昇って蔣琬の役職を襲い、また南方で異民族を慰撫していた馬忠も安南将軍から鎮南将軍に昇進し、事務方に左遷されていた安漢将軍王平は漢中都督・鎮北将軍に昇進する。蔣琬は涪城に左遷されて三年で病没したが、その間、彼の行動は全く記録されていない。

蔣琬更迭の翌年、魏の曹爽が漢中に侵入する事件があり、涪城から救援軍が出されている。しかし、この事件の前後、蔣琬の名は全く見られない。救援軍を指揮した人物は何者なのだろうか。

侍中守尚書令の設置

成都政権は蔣琬が失脚したことにより漢中府が暴走することを恐れ、董允を輔国将軍、さらに侍中守尚書令に任じて彼らを制御しようとした。侍中にしても尚書令にしても、それ自体単独で強力な権力を持つ官職だが、その両職を結び付けて蜀では前例のない「侍中守尚書令」なる役職を作り、費禕に匹敵する人材である董允を任じたのである。もし平時であれば宰相職と見なされうる重職である。董允の在職中、費禕・姜維らは北伐の軍を起こすことはできなかった。

費禕が大将軍・録尚書事となったのち、魏の大将軍曹爽が蜀征討の軍を起こして漢中に攻め入ったが、漢中都督王平によって斥けられた。このとき費禕は成都で政務を執っていたが、軍を率いて漢中に駆け付けた。ここで注目されるのは費禕の留守中、馬忠が録尚書事の職務を守ったことである。一介の武人に過ぎない馬忠が、臨時的にとはいえ録尚書事の職務を行ったというのは、蔣琬更迭の立役者たる馬忠をもって成都政権を威圧しようとする漢中府の強い意向が感じられる。董允が侍中守尚書令に就任したのが、曹爽の侵略以前であるのか以後であるのか分からないが、もし前者であったならば由々しき問題が浮上する。つまり費禕は漢中出陣にあたって、尚書令董允を差し置いて、馬忠に録尚書事の任を与えたことになるのである。

侍中守尚書令董允が亡くなったのは、蔣琬と同じく延煕九年(246)だが、このとき「侍中守尚書令」の役職は廃止され、陳祗が侍中、呂乂が尚書令となる。成都政権内の権力が分散されたためか、費禕はしばしば姜維に一万の兵を与え、度重なる北伐を許すことになった。呂乂は法を守ることに厳格であり不満を述べる者が多かったという。その不満を述べる者が何者なのかは明らかでないが、大赦令が漢中府の都合によって乱発されていたこと、彼の在任中はその大赦令が夏侯霸の来降時を除いて一度も出されなかったことを考えれば、おおよその見当は付けられるだろう。しかしそれでも漢中府による北伐を制止することはできなかったのである。

同十四年に呂乂が亡くなると、侍中陳祗が尚書令を兼務して「侍中守尚書令」が復活した。呂乂が漢中府の恨みを買いながらも彼らを押さえられなかったのは、呂乂が文人出身者だったからではないだろうか。辛くも北伐を押さえた前任者董允は輔国将軍を兼務していた。そこで成都政権は侍中守尚書令陳祗に鎮軍将軍の官を加え、内外の権力を彼に集約させた。その結果、限定的ではあるが「実権は姜維より大きかった」と言われるまでに成都復権を成功させたのである。陳祗は北伐について、譙周に「徳義によって人民を育み、魏の疲弊を待つべきだ」と言わせている。

一方漢中府では、董允が没した翌年、姜維が衛将軍に昇って費禕とともに録尚書事となり、その年のうちに北伐を開始している。費禕は姜維に「制約を加えて思い通りにさせず、わずか一万の兵を与えるだけだった」というが、むしろ「常に一万の兵を与えて北伐に当たらせていた」と解すべきである。蔣琬の時代には北伐の軍を起こすことさえ皆無だったのである。以降、姜維はしばしば北伐を繰り返すことになる。また費禕は益州刺史の官職を蔣琬から譲られたが、益州は蜀の版図とほぼ同じであり、事実上、全国土の行政権を掌握したと見なされうる。成都政権では恩賞や刑罰を下すとき、「漢中在府中」の蔣琬や費禕の意向を諮問したという。それは蔣琬・費禕「個人」の意向を問うたのではなく、彼らを代表とする「漢中府」の意向を汲み取るものだったのだろう。

費禕は都で宰相が死ぬという予言を聞いて成都を脱出したが、果たして同年に尚書令呂乂が亡くなり、その翌年には幕府を開くことを許された。ところが翌年正月の宴席で魏から来降した郭循に刺殺されてしまう。費禕は姜維の北方侵出を許したとはいえ、いつも一万以上の軍勢を与えなかったため彼の恨みを買っていた。郭循が費禕を殺害したのも姜維の差し金ではないだろうか。漢中府の実権を独占した姜維は、その年のうちに北伐を開始する。その軍勢の規模は数万に及んだが兵糧不足に悩んで撤退した。翌年には中外諸軍事の都督となる。国政面では従来から録尚書事として尚書令陳祗を上回っていたが、このとき軍事面でも陳祗を上に立つことになり、もはや姜維の暴走を止められるものはいなくなってしまった。

姜維と黄皓の攻防

延煕二十一年(258)、陳祗が亡くなった。前年、姜維は魏の諸葛誕の叛乱に乗じて北征の軍を起こしていたが、この年になり諸葛誕の敗北を聞いて成都に帰還した。めでたい星が観測されたので景耀と改元され、またもや大赦令が発せられている。姜維は先の敗戦で後将軍に格下げされていたが大将軍に復帰した。この改元と大赦令も姜維の意を受けたものである可能性がある。陳祗の遺志は宦官黄皓が継ぐことになった。

黄皓の時代になると成都政権の反撃は俄然強まった。陳祗に替わって尚書僕射董厥が尚書令に昇進し、さらに景耀四年(261)には輔国大将軍・録尚書事となった。また同年に軍師将軍諸葛瞻が行都護・衛将軍を任じられ、董厥とともに録尚書事となった。これによって成都政権は、国政面では二人の録尚書事で姜維に対抗させ、軍事面でも姜維に匹敵する地位を与えて漢中府を牽制したのである。また同年、大赦令が出されたが、この年は漢中府では軍を動かしていない。蔣琬失脚後では初めて、漢中府の意向から離れた大赦令が発せられたのである。その発令は董厥や諸葛瞻が抜擢されたものと連動したものだろう。

陳祗の時代は「侍中守尚書令」の職権によって陳祗が姜維を上回る権力を得たとはいえ、実際には姜維が連年出兵を繰り返し、しかも姜維が出兵したり帰還したりするたびに大赦令を出さなければならない有様であった。ところが黄皓が実権を握ると、そうした状況はぱったりと影を潜める。費禕の死後、毎年出兵の記録を残す姜維の伝でも、黄皓の時代には全く出兵の記録がない。漢中府の暴走を制約することにおいて、黄皓は蔣琬に匹敵する実績を示したのである。

さらに翌五年、黄皓・董厥・諸葛瞻らは姜維を解任して右大将軍閻宇を後任に当てようと画策する。ところが、これを察知した姜維は屯田を口実に漢中に走った。そのため黄皓らは彼を罷免することができなくなってしまう。なぜなら漢中駐留軍の指揮権は姜維が握っており、更迭を強行すれば姜維が漢中府を挙げて謀叛を起こす可能性があったからだ。一方姜維も、罷免を恐れて漢中を離れることができなくなってしまった。

同六年、魏の鍾会・鄧艾が蜀征討の軍を起こしたときには、蜀は完全に内外に二分しており打つ手も失っていた。また左車騎将軍張翼は蔣琬が漢中に赴任したとき征西大将軍に任じられた人物だが、姜維の北伐戦略を批判しており、右車騎将軍廖化もまた姜維を批判していた。もはや漢中府に属す将軍たちでさえ姜維には従えなくなっていたのである。鍾会らの計画を察知した姜維は、成都に事態を報告して張翼・廖化の出動を求めたが、黄皓によって斥けられた。黄皓はそれを姜維の北伐の口実と考えたのだろう。彼の報告が事実であることが分かり、張翼・廖化・董厥らを派遣したが、とき既に遅く、彼らは互いに連絡を取り合うこともできず、ずるずると前線を後退させるしかなかった。こうして蜀は滅亡する。

滅亡は姜維・黄皓の責にあらず

諸葛亮の死去から蜀の滅亡まで、おおよそ3つの時代に区分することができそうだ。第1に蔣琬が漢中を制御していた時期。第2に費禕・姜維らが漢中府の実権を握る一方、成都政権でも「侍中守尚書令」を設置して対抗していた時期。第3は黄皓が成都政権で実権を握って姜維らを押さえていた時期である。ただ第1期と第2期の間に移行期を見ることもできる。蔣琬が更迭されたとき董允が「侍中守尚書令」となったが、彼が蔣琬と同じ年に亡くなるまで、漢中府は北伐作戦を実施できなかったのである。彼の死の翌年、姜維が費禕とともに録尚書事となり、北伐を繰り返すようになった。

一般に言われるところでは、姜維が無謀な外征を繰り返し、黄皓が内政を壟断したため蜀が滅んだのだという。しかし姜維は漢中府の意向を代表したに過ぎず、黄皓もまた漢中府の暴走を押さえようと画策することはあれ、壟断と呼ばれるようなことはしていないのである。もともと漢中府の権力がここまで大きくなければ、このような状況にはならなかったはずだ。では漢中府の暴走に成都政権を悩ませる原因を作ったのは果たして誰なのか。それは他でもない丞相諸葛亮だったのではないか。

諸葛亮は丞相府を開き、また漢中駐屯を始めるにあたって、蔣琬・費禕・馬忠・張裔・楊儀・馬謖らの人材を成都政権から吸い出し、みな自分の支配下に組み込んでいった。そのため成都には董允・呂乂ら数えるほどの人物しか残っていなかった。また多くの兵員・物資を漢中に持ち込み、そのうえ国政の実権も漢中に移してしまった。こうして漢中府を肥大化させていった結果、蔣琬や費禕はその制御に苦しみ、姜維は意のままに振る舞うことができたのだ。蜀が滅亡したのは諸葛亮の責任である。

魏延の赤面のこと

正史ではなく『三国志演義』についてのお話。ご存じのとおり『演義』は作り話ですから、物語には書かれて正史に書かれていないことは、みんな作者羅貫中の作り話ということです。だからといって何を書いてもいいということにはなりません。物語として面白くなるように、いろいろと仕掛けが隠されているわけです。今回はなぜ魏延の顔が赤いのか、ということについて考えてみたいと思います。

魏延がデビューを飾るのは第41回。劉琮の部将として、やや唐突に物語に登場します。そのとき魏延の描写は「一同が見やれば、その人、身のたけ八尺、顔はくすべた棗の如き、これぞ義陽の人、姓は魏、名は延、字文長である

」といった具合。「顔はくすべた棗の如き」というのは顔の色が赤いという意味で、関羽の描写と同じ表現です。このとき魏延は城門を開いて劉備主従を迎え入れようとしますが、劉備がそのまま立ち去ってしまったので、魏延も物語から退場してしまいます。

次に魏延が登場するのは劉備が南荊州4郡を攻略したときで、物語の第53回にあたります。魏延は長沙太守韓玄の部将になっていました。同僚の黄忠があわや韓玄に斬られるかというところを救い、韓玄を殺して関羽の軍勢を招き入れます。魏延は韓玄の首級を手土産に劉備にまみえますが、側にいた諸葛亮は「魏延には謀叛の相がある」と言って斬首を命じます。幸いなことに、他の降伏者の心情を理由に劉備が命令を取り消させたので、魏延は命を落とさずに済みました。

さて、この行(くだ)りを私たちが読むと、一見、魏延が謀叛を起こすことを諸葛亮が予知していたかのように見えます。事実、それからずっと後のことになりますが、魏延は謀叛を起こして殺されてしまいます。そこで私たちは諸葛亮の鬼神をも欺く天才軍師ぶりを印象づけられるわけです。ところが中国の(とくに羅貫中と同時代の)読者は、そういう風には読まなかったかも知れないのです。

その理由は魏延の顔色にあります。京劇では神さま的要素をもった登場人物には、派手な隈取りをすることになっています。隈取りは役柄によって色や模様が決まっていて、それが人物の性格を表しています。さらに色そのもの、模様そのものにも意味があり、たとえば悪役の曹操や司馬懿の隈取りには、狡猾さを象徴する青い色が使われます。ということは、観客は初めて見る演目でも、登場人物の隈取りを見ただけで、その性格を知ることができるわけです。あぁ、青い顔だ、あれは悪者だな、という風にです。

京劇の関羽は顔中を真っ赤に塗られていますが、赤には赤心、丹念といった言葉があるように、混じり気がなく純粋であるという意味があります。つまり関羽の顔が赤いのは忠誠心の現れとされているのです。『演義』の第77回に、関羽廟に題した詩が記載されていて、「赤面 赤心を秉(まも)り/赤兎に騎して風を追う/馳せ駆けるの時/赤帝を忘れず」とあります。

そしてまた魏延の顔も赤いのです。京劇でも魏延の臉譜は赤く彩られています(紫色の場合もあります)。そうすると読者は、魏延が初登場したとき、彼が関羽に通じる忠義者であろうと直感的に理解したに違いありません。(余談ですが、傲慢であるという欠点でも魏延と関羽はよく似ています。そして傲慢さ故に命を落としました。赤面・傲慢・武勇といった共通点から、魏延は小さな関羽であると言えるかも知れませんね。)

ところが諸葛亮は「魏延には謀叛の相がある」と言い放つのです。当然、読者は混乱してしまうでしょう。なにしろ、魏延のありのままの姿を見れば、関羽に比すべき忠義者であることがわかります。ところが予見すること神の如き諸葛亮は彼を謀叛人だというのですから、まるで正反対なのです。そのとき読者は、魏延と諸葛亮のどちらを信じるか、判断を余儀なくされてしまうのです。これこそ羅貫中の巧妙な仕掛けというほかありません。普通の小説ならば、読者はただ物語の筋を辿るだけで済んでしまいますが、この物語では、魏延と諸葛亮のどちらを信じるのか、その難問に読者を巻き込んでしまうのです。あたかも読者が劉備の体を借りてその場に居合わせているかのようです。

普通の読者ならば、諸葛亮を信じて魏延に疑いの目を向けるでしょう。私たちはそうでした。しかし羅貫中の企みによって、読者は心の奥にしこりを残してしまいます。読者が諸葛亮に寄せる信頼は曇り、一片の極めてかすかな疑念が、たえず諸葛亮に投げかけられるのです。諸葛亮の知力は当てにならないのではないか、と…。ましてや、魏延を信じて諸葛亮を疑った場合はどうでしょう。

しょせん『演義』は作り話に過ぎないのですから、魏延の顔を赤くしなければならない理由は全くないのです。あえて魏延の顔を赤くした結果、諸葛亮の知力に疑念が生じてしまいました。諸葛亮を「知絶」と位置付ける『演義』にとって、物語上の致命的な欠点になりかねません。にもかかわらず、なぜ羅貫中は魏延の顔を赤くしたのでしょうか。

私は、そこに羅貫中のメッセージを読みとることができそうだと感じています。

許靖の足どり

許靖が都を離れて各地を転々としたことはよく知られています。その足どりを追って調べているうち、いろいろと面白いことに気付いたのでここに書き留めておきます。

許靖は董卓政権で官吏を選抜する職務に就いていました。ところが彼が抜擢した人物の多くが董卓打倒をスローガンに挙兵したので、身の危険を感じた許靖は、挙兵した群雄の1人、孔伷に身を寄せます。この孔伷は反董卓軍の主要メンバーでありながら、その素顔についてはほとんどわかっていません。どうやら早くして亡くなったようですが、その時期さえ不明です。しかし、許靖の足どりを調べているうち、孔伷の没年を絞りこむ手がかりを発見しました。

その手がかりは許靖が曹操に宛てた手紙のなかにありました(許靖伝)。そこには「お別れして十年になり」とあります。許靖と曹操に面識があったことも意外でしたが、それはともかく、最後に2人が会った時期を考えてみると、おおよそ次の2点が挙げられます。第1に、許靖が董卓の尚書郎として官吏選抜を担当していた時期。第2は、許靖が反董卓軍に身を投じて以降の時期です。

第1。曹操は董卓から驍騎校尉の辞令を受けたものの、これを拒んで都を脱出しています。もし曹操を驍騎校尉に推薦したのが許靖であれば、2人に面識があったとしても不思議ではありません。しかし、その推測を裏付ける記録がないので可能性は薄そうです。この年は189年です。

第2。都を脱出した曹操は反董卓の義兵を起こして酸棗に駐屯します。一方、許靖が身を寄せた孔伷は潁川に駐屯していました。これは190年2月以降のことです。曹操は滎陽に進撃しましたが、董卓の部将徐栄に敗れて多くの兵を失い、兵員不足を補うために揚州に下向しています。ときの揚州刺史は陳温という人で、曹操の要請に応じて軍勢を提供してくれました(武帝紀・曹洪伝)。ところが、この陳温(袁術伝注)、許靖が頼ったという陳禕(呂範伝注)と同一人物らしいのです。曹操は揚州で兵を徴発したとき、陳禕(陳温)のもとにいた許靖と会ったのではないかと思われます。

許靖伝によると、許靖は孔伷が亡くなったため陳禕を頼ったとあります。もし曹操が揚州で許靖と会っていたとすれば、そのとき既に孔伷は亡くなっているはずです。そうすると、孔伷は挙兵したその年のうちに亡くなったことになります。

192年に陳禕が亡くなると許靖は江東に移住します。このとき会稽太守王朗の庇護を受け、のちに孫策の侵略を逃れて交州に避難したといいます。ところが222年ごろに王朗が許靖に送った手紙によると、王朗と許靖は別れて30年以上になったとあります。逆算すると2人が別れたのは192年以前ということになりますが、それは孫策の江東進出よりずっと以前なのです。どうしても計算が合わないので「呉書見聞」の孫ぽこさまに尋ねたところ、会稽にいたからといって許靖が王朗と一緒だったとは限らないと助言を頂きました。

王朗は陶謙の使者として長安に上り、董卓から会稽太守に任命されているので、このとき許靖は人事担当者として王朗に会ったとも考えられます。ただ、許靖は早くから反董卓軍に身を投じていたので、董卓が都を長安に移したあとも王朗と会うことができた可能性は低いと思われます。

むしろ陳禕が亡くなったその年に王朗に会ったきり、会稽に住み続けたにもかかわらず王朗に会わないまま孫策の来襲を迎えたと考えた方が辻褄が合いそうです。一介の浪人に過ぎない許靖でしたが、王朗の資金援助を受けなくても一族を養うだけの財力はあったようです。また、呉郡都尉(のち太守)許貢の保護も受けていたようですが、もしかすると許貢は許靖の同族なのかも知れません。その憶測が正しければ、許貢が許靖の一族の世話をしていたとも考えられます。

孫策が会稽に軍を進めたのは196年ごろのようです(賀斉伝)。許靖はこれを避けて交州に移り住みます。そこで曹操から上洛を求められますが、それを断って出したのが前述の手紙です。曹操と会ったのは190年と考えられますから、この手紙を出したのは200年ということになります。このころ北方では曹操と袁紹が官渡で睨み合っていました。南方では長沙太守張羨が長沙・武陵・桂陽・零陵の4郡を挙げて曹操に与し、劉表と対立していました(桓階伝)。

のちに劉璋に招かれた許靖は益州に入りました。王朗が許靖に宛てた手紙によると、208年、曹操が荊州を平定したとき、許靖は益州で太守をしていたことがわかります(許靖伝注)。211年、蜀郡太守を務めた王商が亡くなると許靖が後任の太守となりました。この王商は10年間にわたって太守を務めましたが(許靖伝注)、もともと王商を蜀郡太守に推薦したのが他でもない許靖でしたから、許靖が益州に入ったのは、曹操を拒絶する手紙を出して間もない200~201年ということになります。

許靖は曹操宛の手紙で、役人が通行を禁止しているので益州に入れないのだと述べて、彼の誘いを断っています。のちに劉璋に招かれたとき通行が自由になったはずですが、結局曹操のもとへは行きませんでした。それらのことを考えると、人物鑑定に定評がある許靖のことですから、曹操の人物を認めていなかったと推測されます。実際、献帝劉協の皇子たちが王位に就いたとき、許靖は「曹操は帝位を奪おうと考えているから皇子たちに王位を与えたのだ」と吐き捨てたのでした。

劉備が益州攻略を始めると、許靖は早々と投降しようと試みます。このことが問題になって、劉備は許靖を登用しなかったのですが、法正が郭隗を引き合いに出したので官に就くことができ、大傅まで昇進し、222年に70歳余りで亡くなりました。

このころ王朗が許靖宛に3通の手紙を出していますが、223年に劉備が亡くなったときに出した3通目の手紙では、昨年夏にも手紙を出したが届かなかったらしく返事がない、と述べています。許靖が返事を出せなかった理由は、おそらく既に彼が亡くなっていたからだろうと思われます。ということは、先の2通の手紙は222年に出されたものと考えられます。王朗と許靖が別れて30年以上とあるのは、その1通目の手紙です。

<<トップページへ>>